1300年以上の歴史をもつ油山寺。

長きにわたり、大切に守り続けてきた貴重な文化財や

天然記念物の数々をご紹介します。

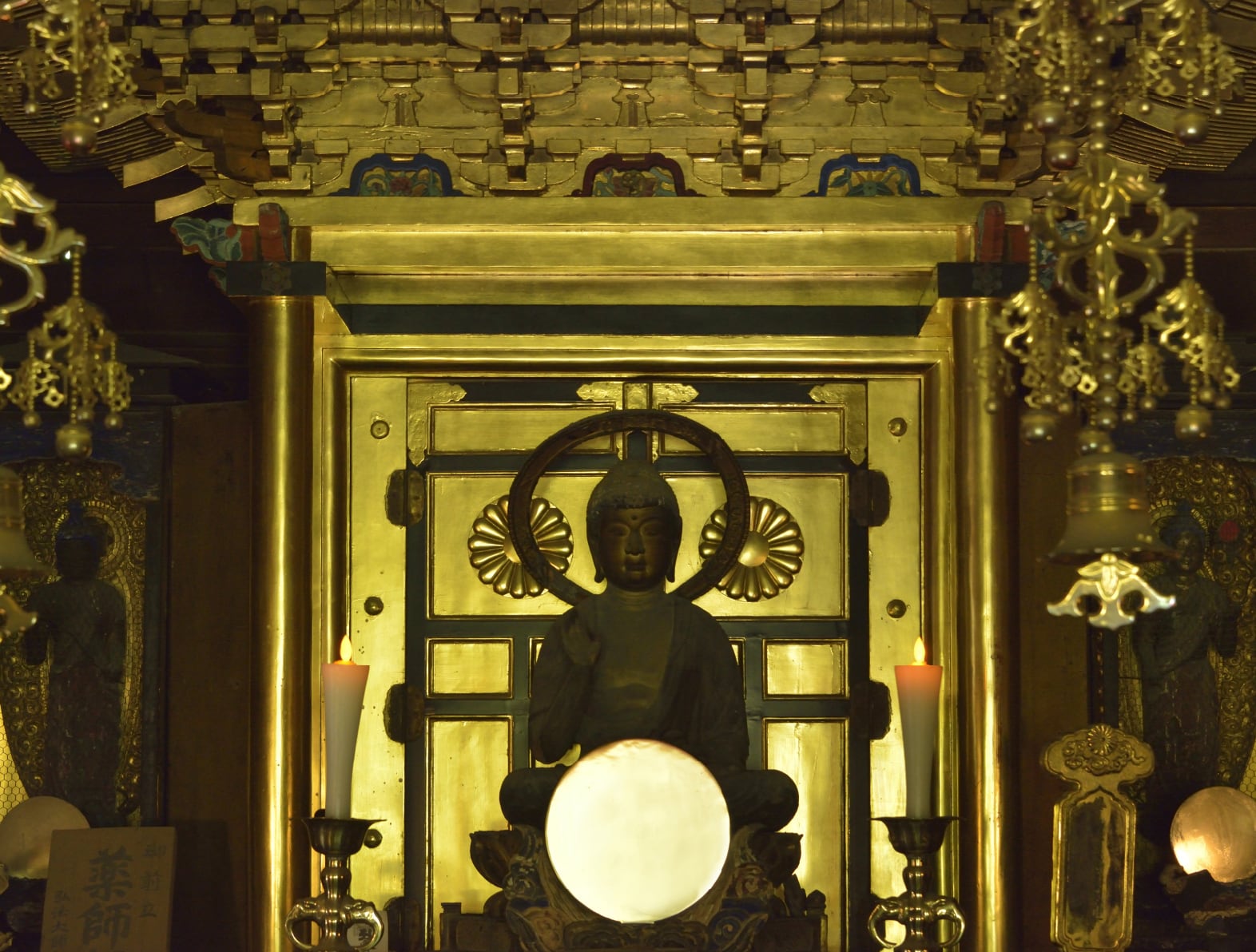

薬師堂内薬師如来厨子

菊の御紋が輝く金色の宮殿厨子。

今川義元公より寄進され、中には秘仏である薬師如来が安置されています。

室町時代の名作といわれ、梁の上を飾る山形の優美な蛙股(かえるまた)が特徴的です。

天正年間(1572〜1592)に扉の金具などの修理を行った記録が残っており、

それより以前に建立されたことがわかっています。

昭和42年(1967)に文化庁の指導の下、

全解体と復元を行い建立当初の美しい姿を取り戻しました。

山頂の薬師堂内で見ることができます。

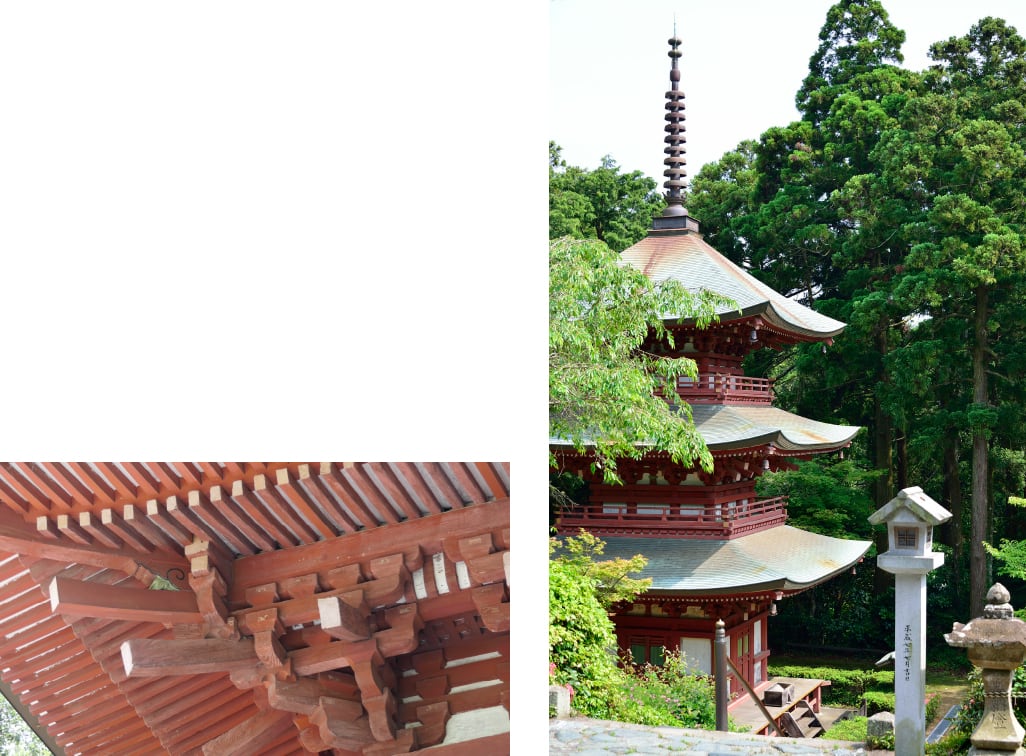

三重塔

建久元年(1190)に源頼朝公から眼病平癒のお礼として寄進されました。

その後、頼朝の寵臣であった工藤祐経(すけつね)が薬師堂と同じく、

普請奉行に当たったと伝えられています。

豪壮な木割や強大な相輪、屋根の美しい反り、

屋根を支える複雑な枡組(ますぐみ)など、桃山時代の特徴をよく表しており、

滋賀県の長命寺と京都府の宝積寺(ほうしゃじ)の三重塔と共に

「安土桃山期の三名塔」の一つに数えられています。

塔の高さはおよそ23メートル、上層は禅宗様式と大仏様式を用い、

中下層は和様式で作られています。

上層にいくほど塔身が細くなるよう設計されており、安定感のある美しい塔です。

中には秘仏金剛界大日如来を安置しています。

全解体修理を昭和42年(1967)に行い、昭和44年(1969)に復元が完了しました。

山門

山内の入り口に構える山門は、元は掛川城の大手門でした。

万治2年(1659)に井伊直好(なおよし)公によって建てられ、

明治6年(1873)時の城主であった太田備中守が

眼病平癒のお礼として、当山に寄進し移築されました。

一層の屋根が表裏にある二層片潜付城門は、

全国的にも珍しい造りであるといわれています。

屋根の最上部を飾る鯱鉾(しゃちほこ)は

江戸時代初期の名作といわれ、

国の重要文化財に指定されています。

鯱鉾は現在、方丈にて見ることができます。

昭和46年(1971)、山門の復元修理を行いました。

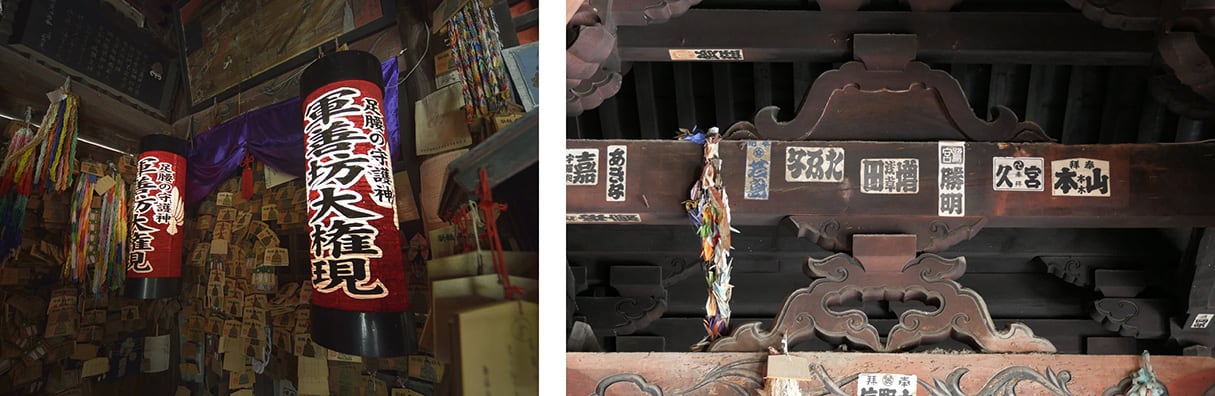

薬師堂

薬師堂には薬師如来と当山の守護神である

軍善坊大権現(ぐんぜんぼうだいごんげん)をおまつりしています。

建久元年(1190)に源頼朝公から眼病平癒のお礼として

三重塔と共に寄進され、寵臣の工藤祐経(すけつね)が

普請奉行に当たりました。

その後、元文3年(1738)に八代将軍の徳川吉宗公が、

病気平癒のお礼に薬師堂の再建を行ったと伝えられています。

江戸時代中期の貴重な建築物として県の重要文化財に指定された後、

昭和46年(1971)に文化庁の指導の下、修理を行いました。

方丈

宝生殿の東側にある方丈は、遠州浅羽の代官であった仁科宇兵衛(にしなうへい)によって宝暦14年(1764)に建立されたものです。

その後当山に寄進され、ご信徒の休憩や行事の会場として使用されています。

書院

宝生殿の西側にある書院は、元は遠州の横須賀城内に建っていました。

元禄12年(1699)に建立され、安政6年(1859)に藩主の西尾隠岐守より当山に寄進されました。

時が経ち、各所の破損が著しいことから昭和54年(1979)に文化庁の指導の下、創建当初の姿へと復元修理を行いました。

天井や床の間横の脇床、違棚の筆返しなど、随所の技巧がとても優美です。

御霊杉 (みたますぎ)

山門手前の東側にある御霊杉は幹が松、

枝葉が杉という珍しい木で、弘法大師ゆかりの伝説が残っています。

【弘法大師ゆかりの伝説】

お大師様が当山に滞在されていた際、貧しい村民の子供が病に苦しんでいました。

お大師様が法力により子供を助けたところ、両親はお礼に夫が松の木、妻が杉の木で作った一膳の箸をお大師様に捧げたそうです。

お大師様が当山を旅立つ際、その箸を地に挿したところ、不思議と箸から芽が出て、幹が松の木、枝葉が杉の木という珍しい霊木になったと伝えられています。