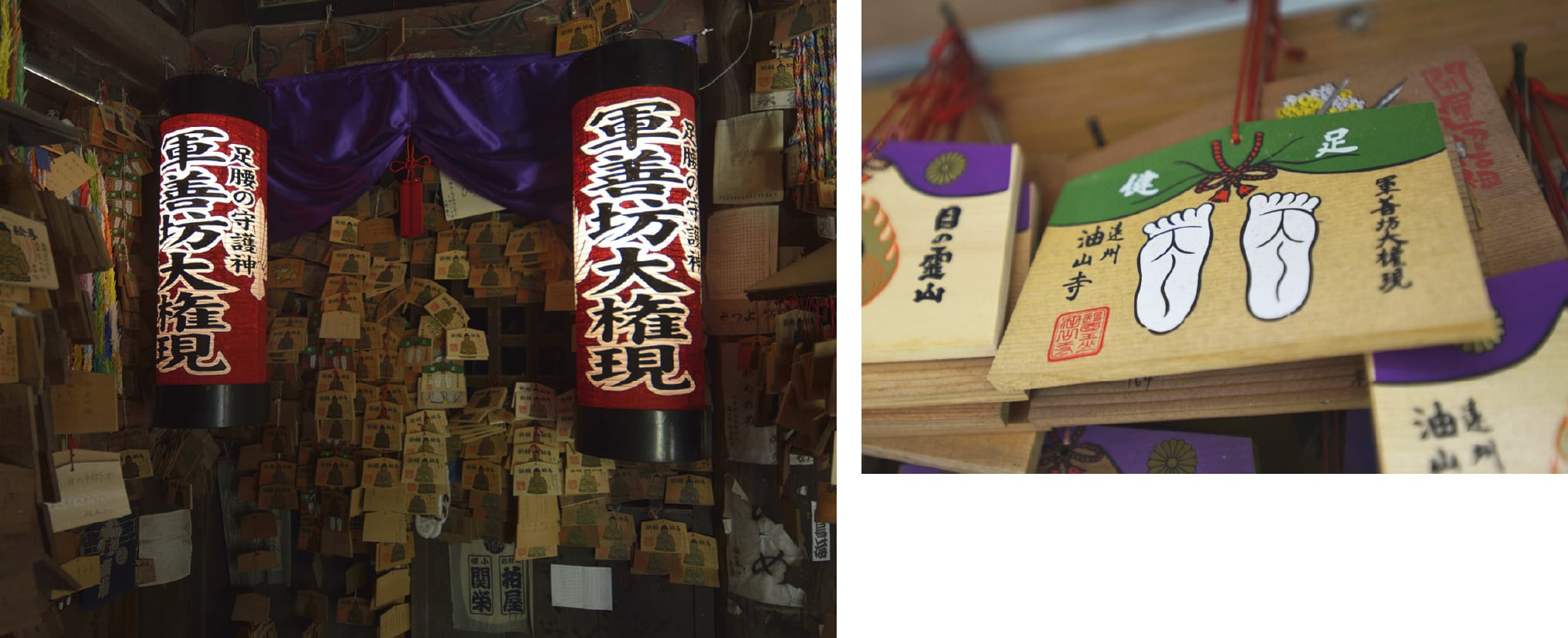

医王山薬王院油山寺とは

遠州三山の一つ医王山薬王院油山寺(いおうざんやくおういんゆさんじ)は、

大宝元年(701)に行基によって開山された真言宗のお寺です。

すべての人の穏やかな暮らしと無病息災を祈り

行基は本尊の薬師如来を奉安されました。

油山寺という名前は、油が湧き出ている

「あぶらやま」に建てられていることに由来しています。