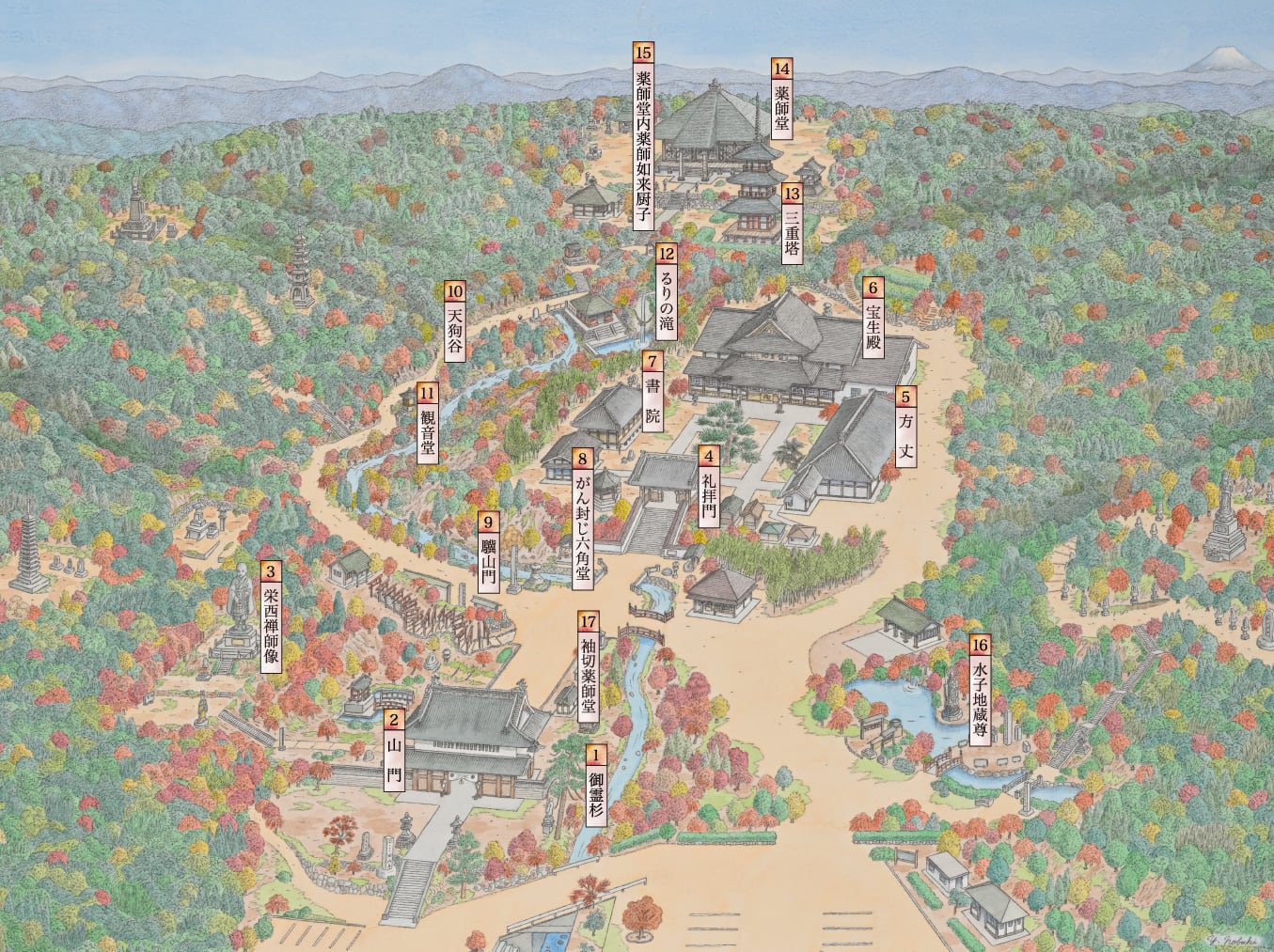

油山寺は、山全体が霊域です。

油山寺の広い境内には、

豊かな自然や由緒ある建造物、文化財など、

たくさんのみどころがあります。

境内をゆっくり散策し、深呼吸をしてみませんか。

山内の地図

山内のみどころ

御霊杉 (みたますぎ)

弘法大師ゆかりの霊木が、山門の前で参拝者を迎えます。

枝葉は杉の木ですが真っすぐに伸びた幹は松の木という、

二つの木が一つになった摩訶不思議な木です。

自生している周囲の松や杉の木と、ぜひ見比べてみてください。

山門

この門は、かつて掛川城の玄関口を守る大手門でした。

明治6年(1873)、廃城令の際に油山寺に寄進されて以来、

当山の入り口で参拝に訪れる人々を見守っています。

山門をくぐると緑豊かな参道が続き、

四季折々の姿を見ることができます。

参道が紅く染まる秋には、紅葉の名所として

多くの参拝者が訪れます。

栄西禅師像 (えいさいぜんじぞう)

中国から日本にお茶を伝えた栄西禅師。

禅師の功績をたたえると共に静岡県の名産である茶業の繁栄を祈り、

昭和25年(1950)に立像が建立されました。

台座からの高さは約10メートル、国内の禅師像の中で最大級の大きさです。

右手にお茶の製法と効能などを記した「喫茶養生記」(きっさようじょうき)を持ち、

左手にお茶の種を持っています。

5月と11月には禅師の功績を広く伝えるお茶まつりが開催されています。

●栄西禅師とお茶栽培の始まり

建久2年(1191)、禅師は中国よりお茶の種を持ち帰りました。

その種を九州の博多と脊振山(せふりさん)、

京の栂尾山(とがおさん)にいた明恵上人に送り、

各地で植えられたことが日本のお茶栽培の始まりと伝えられています。

礼拝門

宝生殿の入り口に構える礼拝門は、

元は静岡県浜松市北部の三方原を開拓した

気賀林(きがりん)氏宅の正門でした。

子孫の気賀祥太郎氏から寄進され、

ご信徒のご協力により当山に移築されました。

その後修理を行い、美しい姿で現在も参拝者を迎えています。

屋根の大棟を飾る双龍と十六大菩薩は、

陶芸家大橋貞華(ていか)先生の作です。

方丈 (ほうじょう)

ご信徒の休憩やイベントの会場に使用される方丈は、

250年以上前に建てられた歴史ある建物です。

室内では、樹齢1000年のマキから作った大念珠や

国の重要文化財に指定された山門の鯱鉾(しゃちほこ)など、数々の寺宝を見ることができます。

方丈や宝生殿、書院の拝観をご希望の方は、お礼所へお越しください。

宝生殿

宝生殿におまつりしている不動明王は、

天台の祖師で空海の甥である円珍の作といわれています。

平成25年(2013)に再建し、四天王・十三仏戒壇めぐりを

体験いただける回廊を新設しました。

ほのかな灯りの中で、仏様と向き合ってみてはいかがでしょうか。

その他、格天井(ごうてんじょう)に描かれた

中村華厓(かがい)先生の「四季花鳥」など、

様々な寺宝を見ることができます。

方丈や宝生殿、書院の拝観をご希望の方は、お礼所へお越しください。

書院

江戸時代中期に建てられ、当山に寄進された書院。

静かに佇む姿に300年の長い月日を感じます。

室内では、川村驥山(きざん)先生の書や維新三舟の書など、

貴重な書を見ることができます。

方丈や宝生殿、書院の拝観をご希望の方は、お礼所へお越しください。

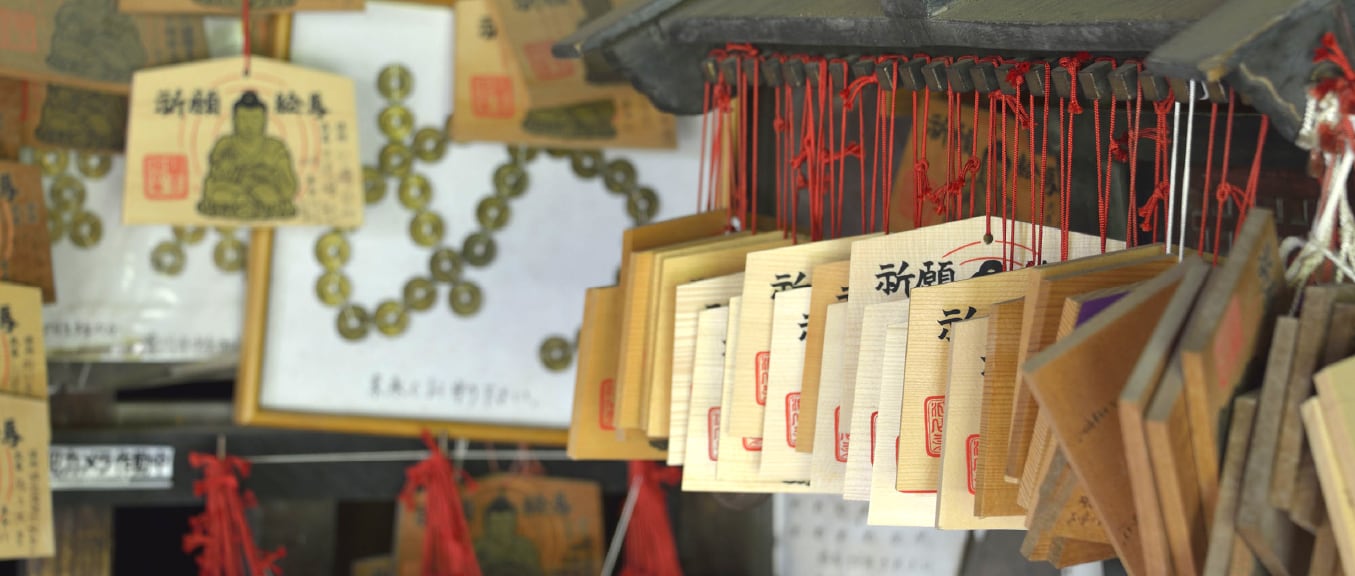

がん封じ六角堂(十一面観音)

がん封じ、手術成功、再発防止、転移予防の誓願をたて、

山主が霊山の全験力を込めて開眼した十一面観音を

お祀りしてあります。

観音の中でも難事を司ることを専門とする方であり、

常には魔障などの辟除を得手とされますが、

油山寺の十一面観音様はその強い力を「がん」のみに

お使いになられます。

この仏様にすがり、祈祷を受け、御守を授かり回復、

完治された方は数知れず。

患者のみならず、その家族をも闇の中より救ってくださる

有難い仏様です。

驥山門 (きざんもん)

近代の書道界の第一人者といわれる川村驥山先生の書

「遺教経」(ゆいきょうぎょう)を刻んだ石柱門。

遺教経はお釈迦様がご入滅される際、自身の入滅後に

弟子たちが迷わぬように、修行者にとって大切なことを

説いた最後のお経です。この教えが現代社会に広く伝わり、

未来に引き継がれることを願い建立されました。

●川村驥山と油山寺

驥山は明治15年(1882)に当山で生まれました。幼い頃から書や漢詩を学び、11歳で明治天皇の銀婚式に「孝経」と「出師表」を献上し、お褒めの言葉を賜りました。

その後、書道界初の日本芸術院賞を受賞。

数々の書を残し、昭和44年(1969)に逝去されました。

現在は当山の墓所に永眠されています。

天狗谷

当山に広がる自然林は、

一万年前の姿をとどめた大変貴重な森林です。

谷川のせせらぎや野鳥の声が聞こえる山内は、

鳥獣保護区に指定されリスやムササビ、三光鳥など多くの

鳥獣が共存しています。

静けさに心を休ませ、ゆっくりとお過ごしください。

観音堂

るりの滝へ向かう道沿いにある観音堂。

建久元年(1190)に京都の今熊野観音寺(いまくのかんのんじ)より勧請し、おまつりしています。

古来より、諸難退散や厄除にご利益があると、

広く信仰を集めています。

るりの滝

清々しい空気に満ちた、るりの滝。

孝謙天皇が病の折、当山にて祈願を行い、

この滝の水で御眼を洗ったところ、病が完治しました。

滝の名前は薬師如来のお住まいである「瑠璃光浄土」が由来です。

祠には、不動明王をおまつりしています。

流れ落ちる水の音が参拝者を癒します。

また、1日4回行われる滝修行の道場であり、

夏冬問わず、多くの方がご修行なされております。

ご希望の方は申し込みページよりお申込みくださいませ。

三重塔

山頂に静かに佇む三重塔。

この塔は、源頼朝公より眼病平癒のお礼として

建立されました。

安土桃山期の三名塔の一つに数えられ、

国の重要文化財に指定されています。

内部には秘仏金剛界大日如来がお祀りされております。

薬師堂

山頂にある薬師堂。

堂内には、薬師堂本尊の薬師如来を納めた厨子と

当山の守護神である軍善坊大権現をおまつりしています。

当堂は、三重塔と共に源頼朝公から寄進されました。

眼の守護や病の平癒、足腰の守護を願い、

多くの人が訪れています。

薬師堂内薬師如来厨子

金色に輝く厨子は、今川義元公より寄進されました。

中には秘仏である薬師如来が安置されています。

開山から1300年以上、すべての人の穏やかな暮らしを祈り、

見守り続けています。

この金色の扉が開かれるのは百年に一度です。

水子地蔵尊

当山の専用駐車場のそば、

油山寺公園の中の放生池におまつりしています。

突然の事故や病などで、亡くなった幼子の魂を極楽へと

導く慈悲深いお地蔵様です。

袖切薬師堂

袋井市宇刈三沢の地より当山に勧請されました。

遠江の昔話に縁結びと悪縁切の仏様として語り継がれています。

堂内の右より縁結びの袖切薬師、中央に悪縁切りの願成薬師、

左に私たちを仏様のもとに導いてくださる

弘法大師が祀られております。